劳动关系一直以来都是企业发展中最容易出现争议的关系之一,由于劳动法规随社会变更速度的提升和其极强的地域性,在实践中会出现同案不同判的情形。

基于此,海涵律师事务所19位律师,花费共计660余小时整理出《2019年度深圳市劳动争议裁判意见蓝皮书》,对深圳地区的劳动争议案件的裁判规则进行归纳总结。接下来,我们一起来看看《蓝皮书》讲了什么……

《蓝皮书》综合了3600份深圳地区各级法院关于劳动人事争议案件裁判意见,以招聘入职、在职管理、离职管理三个阶段按照不同的风险标签进行裁判意见的整理与归纳。

经大数据统计及分析,去年深圳地区劳动争议纠纷案件的诉求金额总计达500,000,000余元,个案诉求的金额最高达12,400,000元,法院支持的个案诉求金额最高达1,926,146元,平均到个案,法院用人单位要支付给劳动者的金额为34,000余元。

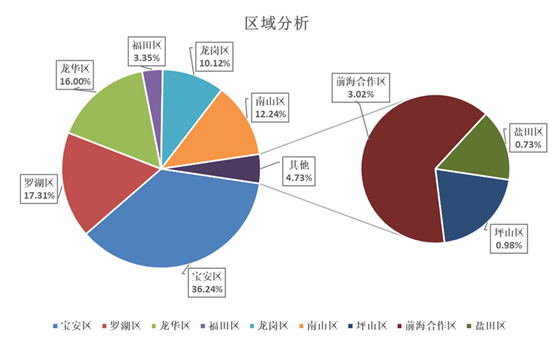

在地域分布上,宝安区的劳动争议案件在整个深圳市占比最高,达36.24%,这也与宝安区的企业总量占全市第一不无关系。随后依次为罗湖区、龙华区、南山区、龙岗区、福田区、前海合作区、坪山区及盐田区。

那么针对用工过程中出现的风险,企业有哪些需要注意的要点,又能为此进行何种事前防范呢?我们先来看下招聘入职阶段。

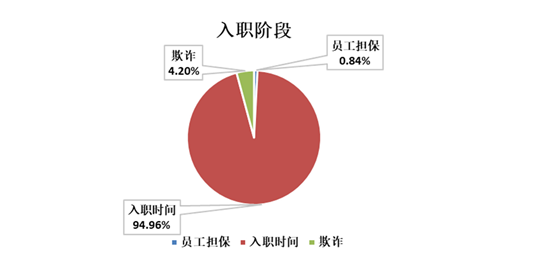

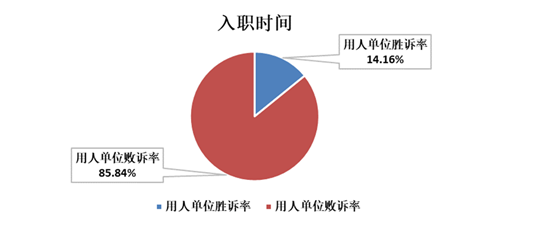

在招聘入职阶段,企业与劳动者最容易就入职时间的认定产生纠纷,这部分争议占据本阶段全部争议点的95%,但企业的胜诉率只有14.16%,由于涉及经济补偿金、经济赔偿金、医疗期、年休假等各种与劳动者利益相关待遇的计算,因此需要引起企业的重视。

(一)入职时间争议

关于入职时间的举证责任由企业来承担,因此,妥善保存劳动合同、社保和公积金缴纳记录、工资发放记录等证据,是企业规避入职时间争议的最好方式。企业还可以通过留存从员工入职,培训,到离职的一系列文件,形成其入职时间的认定的证据链条。

需要注意的是,如果劳动者先后工作的企业为关联公司,那么法院认为其入职时间应从在前企业入职时起计算。另外,企业的名称、法定代表人、主要负责人或者投资人的变更,均不会对劳动者入职时间产生影响。但如果企业曾经过法定注销,那么入职时间就要重新计算。

如果劳动者在与企业终止劳动关系后的六个月内,再次与企业签订劳动合同,除个别情况被解雇外,劳动者的工作年限连续计算,因此企业想要通过强制终止劳动关系之后又重新签署劳动合同的方式来中断劳动者工作年限的,不会被法院支持。

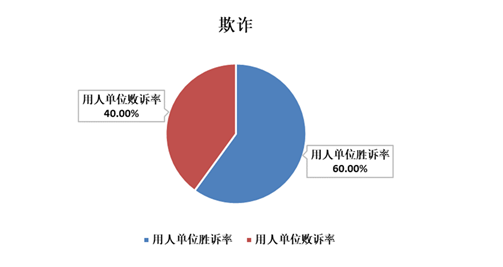

(二)劳动者欺诈争议

劳动者在招聘入职阶段如果提供了虚假的个人陈述或材料,一般企业都会选择直接与其解除劳动合同,但是在实践中,法院根据情况来评判是否可以直接与劳动者解除合同。

法院的处理逻辑主要体现在:劳动者提供的虚假消息,是否足以影响到企业的录用。法院会综合考虑招聘岗位对相关证件、资质的要求是否符合行业特点来判断劳动者提供虚假消息对企业决定录用的影响力。

以“王某与深圳市某物业管理有限公司劳动合同纠纷案”为例,案件中原告王某提交出生日期有误的学历证书,但在被辞退前没有就其登记有误的情况向公司说明,直至案件审理时才提供相关学院的证明文件。

法院因此认为,公司对原告学历造假的怀疑具有合理性,认定与其解除劳动关系并不违法,并做出不支持原告要求公司支付其非法解除劳动合同的经济补偿金的主张。

因此,在招聘信息、入职登记表、劳动合同中明确要求劳动者提供真实的资质证明,并妥善保管相关文件,是企业维护自身利益的重要行为。

(三)劳动者担保争议

对于要求劳动者在入职时提供包括人、物在内的任何形式的担保,在法院审判时均会被认为是违法。在此提醒企业,在招聘员工时,要做好招聘前岗

位人员背景调查,在职与离职阶段关键岗位员工的风险管控工作,凭此防范劳动者的品格风险,而非单纯地要求劳动者提供担保。

企业与劳动者的关系是企业健康发展的重要基石,给予劳动关系足够的重视可以帮助企业更快更好地发展壮大——《蓝皮书》就是这样一份能够帮助企业解决劳动管理痛点的指引。秉持向企业、行业和社会输出专业价值、为合规时代贡献法律力量的信念,我们一直在努力,总是在路上。

▼ 相关法规:(可点击滑动查看)

《深圳经济特区和谐劳动关系促进条例》

第二十四条 用人单位与劳动者解除或者终止劳动合同,在六个月内重新订立劳动合同的,除因劳动者违反《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条规定被用人单位解除劳动合同外,劳动者在本单位的工作年限应当连续计算。

依据前款规定连续计算工作年限的,计算经济补偿年限时,应当扣除已支付经济补偿的年限。

《中华人民共和国劳动合同法》

第三十九条 劳动者有下列情形之一的,用人单位可以解除劳动合同:

(一)在试用期间被证明不符合录用条件的;

(二)严重违反用人单位的规章制度的;

(三)严重失职,营私舞弊,给用人单位造成重大损害的;

(四)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系,对完成本单位的工作任务造成严重影响,或者经用人单位提出,拒不改正的;

(五)因本法第二十六条第一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的;

(六)被依法追究刑事责任的。

关注“海涵律师事务所”公众号

及时获取实时专业的法律资讯信息

以及对外公开培训课程

课程报名以及业务咨询